mit freundlicher Genehmigung von www.vernunftkraft.de

Windkraft und Photovoltaik können kurz- bis mittelfristig Atom und Kohle ersetzen. Ihr möglichst schneller Ausbau muss daher oberste Priorität haben.

Fakt

Photovoltaik‐ und Windindustrie sind, abgesehen von wenigen besonders bevorzugten Lagen, in Deutschland ein reines politisches Placebo – allerdings ohne nennenswerten Effekt, dafür mit starken negativen Nebenwirkungen.

Warum?

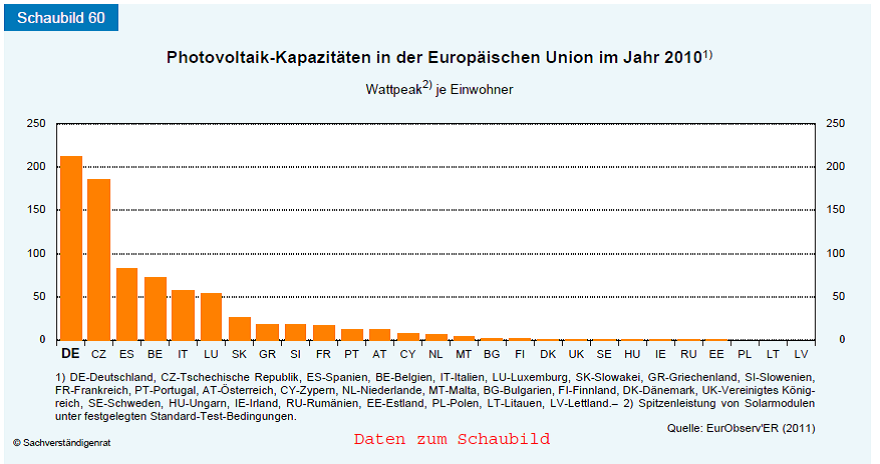

In Deutschland sind bereits enorme Kapazitäten zur Erzeugung von Strom aus Windkraft und Photovoltaik installiert. Was die installieren Erzeugungskapazitäten dieser beiden Formen der Energieerzeugung betrifft ist, Deutschland in Europa einsamer Spitzenreiter. Daher würde man erwarten, dass Windkraft und Photovoltaik auch entsprechend zur Energieversorgung Deutschlands beitragen.

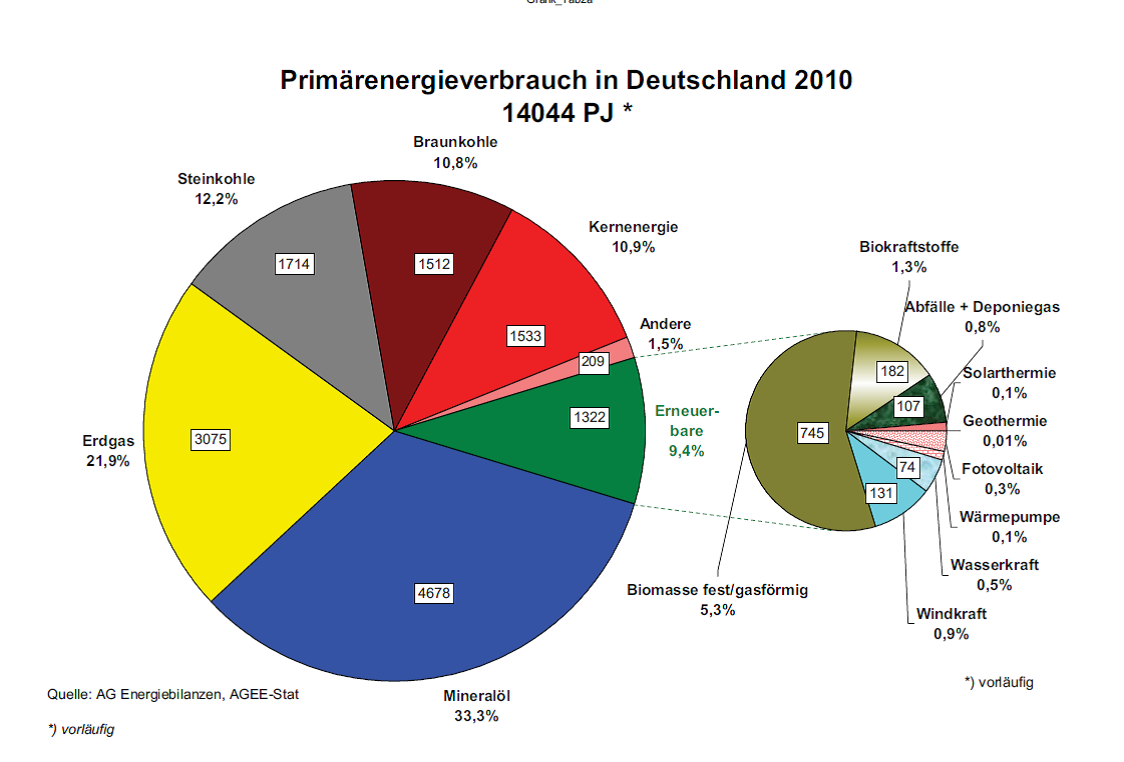

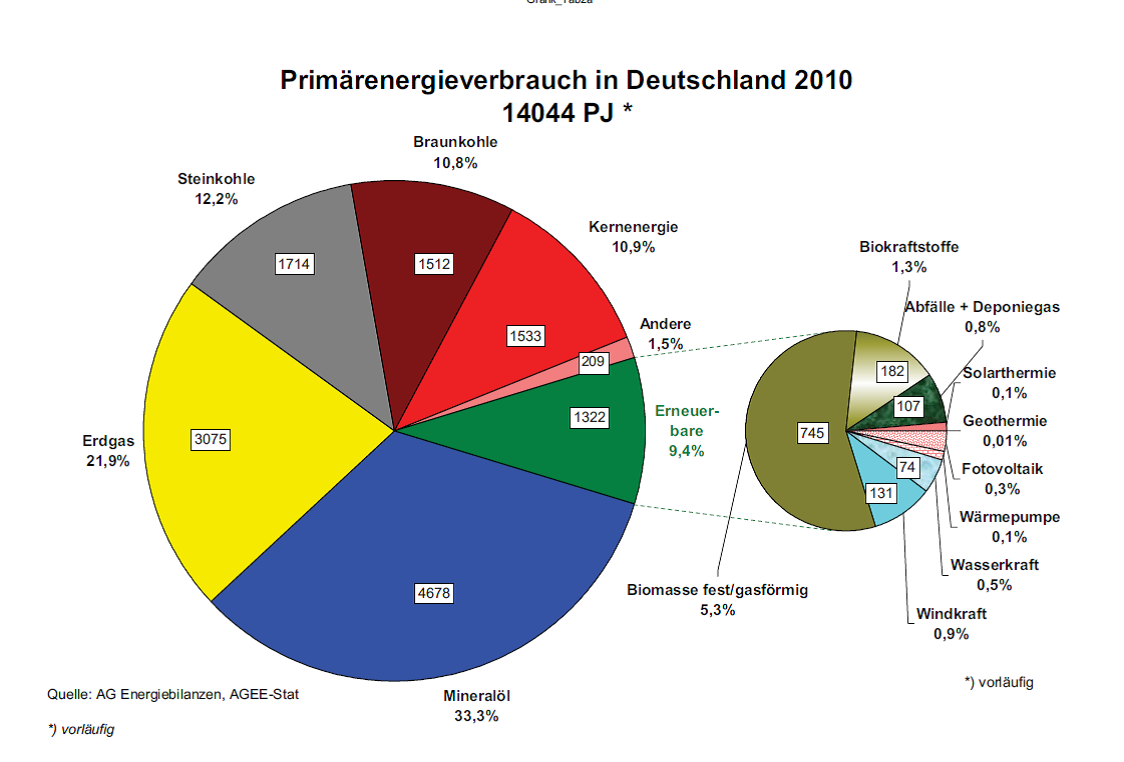

Insofern mag es verwundern, dass der Beitrag dieser beiden erneuerbaren Energien zur Energieversorgung unseres Landes zusammen weniger als 2 Prozent beträgt. Im Jahr 2010 trug die Windkraft mit 0,9 und die Photovoltaik mit 0,3 % zur Deckung unseres Energiebedarfs bei.

Anteile einzelner Energieträger am Primärenergiebedarf 2010. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

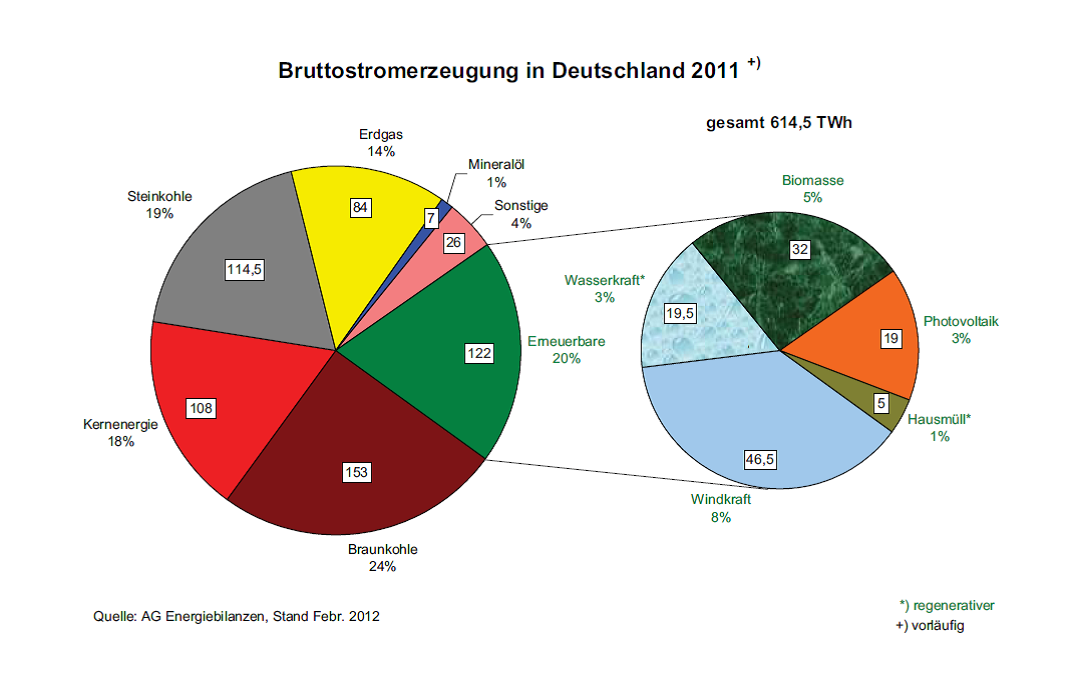

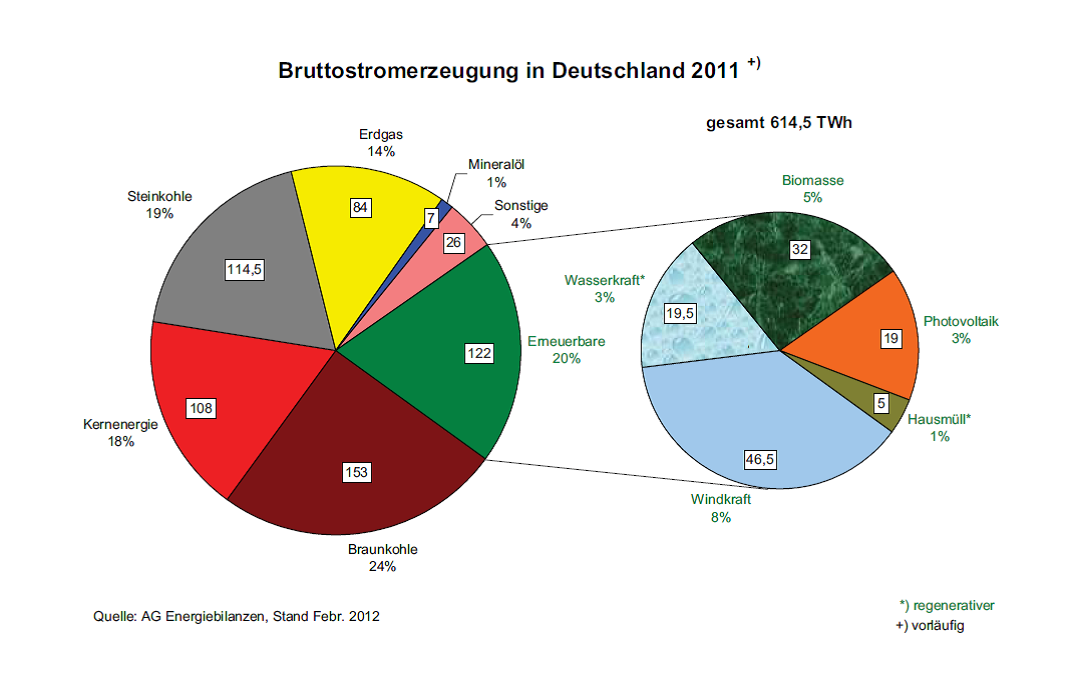

Betrachtet man nur die Komponente des Strombedarfs – was unter dem Gesichtspunkt Umweltfreundlichkeit der Energieversorgung eine verengte Perspektive bedingt – so lag der Beitrag von Windkraft und Photovoltaik in 2011 zusammen bei rund 11 % .

Anteile einzelner Energieträger an der Bruttostromerzeugung 2011. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Diese Diskrepanz zwischen installierter Leistung und tatsächlichem Beitrag zur Versorgung ist einem fundamentalen Problem der Photovoltaik und Windkraft geschuldet: Diese beiden regenerativen Energiequellen sind „dargebotsabhängig.“

Wind und Sonne wehen und scheinen eben nicht beständig.

Konsequenzen:

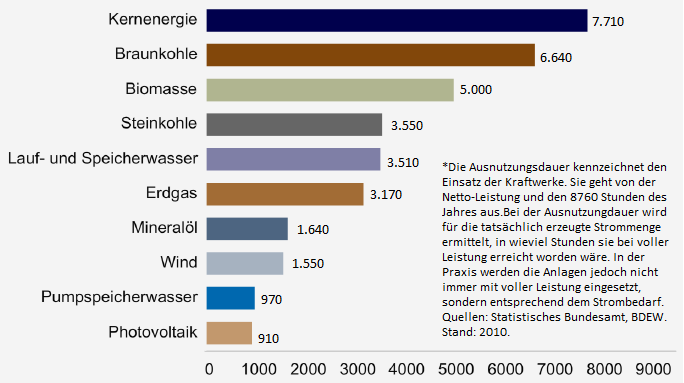

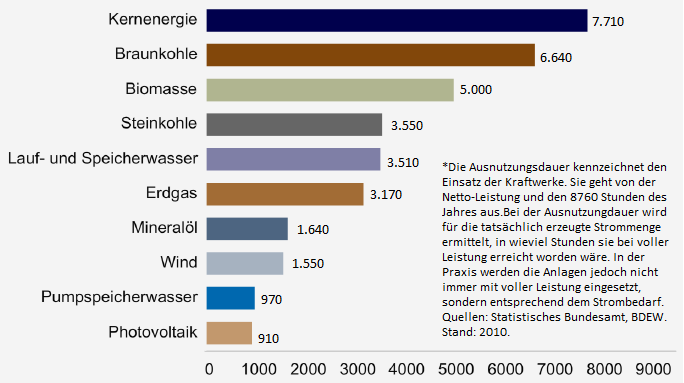

1. Deutsche Windkraftanlagen erreichen weniger als 1.600 Volllastunden im Jahr.

2. Deutsche Photovoltaikanlagen kommen auf rund 900 Volllaststunden.

3. Das deutsche Jahr hat 8.760 Stunden.

4. Die 1600 und 900 Stunden können nicht addiert werden, da der Wind nicht ausschließlich nachts weht, sich die entsprechenden Stunden also überlappen.

Diese Umstände sind nicht durch politische Planung zu ändern, sondern naturgesetzlich determiniert.

Für die deutschen Kraftwerke insgesamt ergibt sich dieses Bild:

Ausnutzungsdauer deutscher Kraftwerke in Stunden

Die Abbildung stammt vom BDEW und enthält die aktuellsten verfügbaren Zahlen (aus 2007). Es gibt sie hier zum Download.

Beim Vergleich der Zahlen muss man bedenken, dass Windkraft und Photovoltaik seit 1991 gesetzlichen Einspeisevorrang genießen.

Die 1.550 bzw. 910 Stunden entsprechen also praktisch dem maximal Möglichen. Die geringe Ausnutzung deutscher Windkraft- und PV-Anlagen ist keineswegs bösem Willen, sondern schlicht der Natur der Sache geschuldet.

Die entsprechenden Zahlen der anderen Kraftwerken liegen dagegen unterhalb des Möglichen, da sie Wind- und PV-Strom Vorfahrt gewähren müssen. Wobei die am teuersten herunter- und heraufzufahrenden Kraftwerke (Kernkraft und Braunkohle) die geringste Anpassungsleistung erbringen – also auf die höchsten Stundenzahlen und dem maximal Möglichen am nächsten kommen.

Diese Umstände machen Windkraft und Photovoltaik – nach jetzigem Stand der Technik – als Alternativen zu konventionellen Kraftwerken aus zwei Gründen untauglich:

1) Missverhältnis zwischen installierter Kapazität und tatsächlicher Erzeugung

Betreiber von Windkraft- und Photovoltaikanlagen argumentieren in aller Regel mit dem Nennwert von Anlagen, also der installierten Produktionskapazität.

So rechnen sie beispielsweise vor, dass ein „Windpark“ mehrere hundert oder gar tausend Haushalte versorge. Bei diesen Rechnungen wird der fundamentale Unterschied zwischen elektrischer Leistung (der rechnerischen Kapazität) und elektrischer Arbeit (der tatsächlichen Stromerzeugung) gern übersehen oder bewusst verschleiert.

Die installierte Leistung beschreibt das Potenzial oder die Kapazität einer Anlage. Dagegen beschreibt die Stromerzeugung den Output der Anlage, der für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

In Analogie zum PKW gibt die Kapazität Auskunft über die PS-Zahl. Die tatsächliche Stromerzeugung entspricht dagegen den gefahrenen Kilometern.

Eine hohe installierte Leistung bedeutet nicht zwangsläufig eine hohe Stromerzeugung. Eine kleine Anlage, die dauerhaft nahe ihrer maximalen Leistung – unter Volllast – betrieben wird, kann innerhalb eines Jahres mehr Strom erzeugen, als eine große Anlage, die nur phasenweise ihre maximale Leistung erreicht oder vorübergehend still steht.

Photovoltaik-Anlagen erzeugen bei Dunkelheit keinen Strom und erreichen nur bei intensiver Sonneneinstrahlung ihre maximale Leistung. Auch Windkraftanlagen laufen nur rund ein Viertel des Jahres unter Volllast.

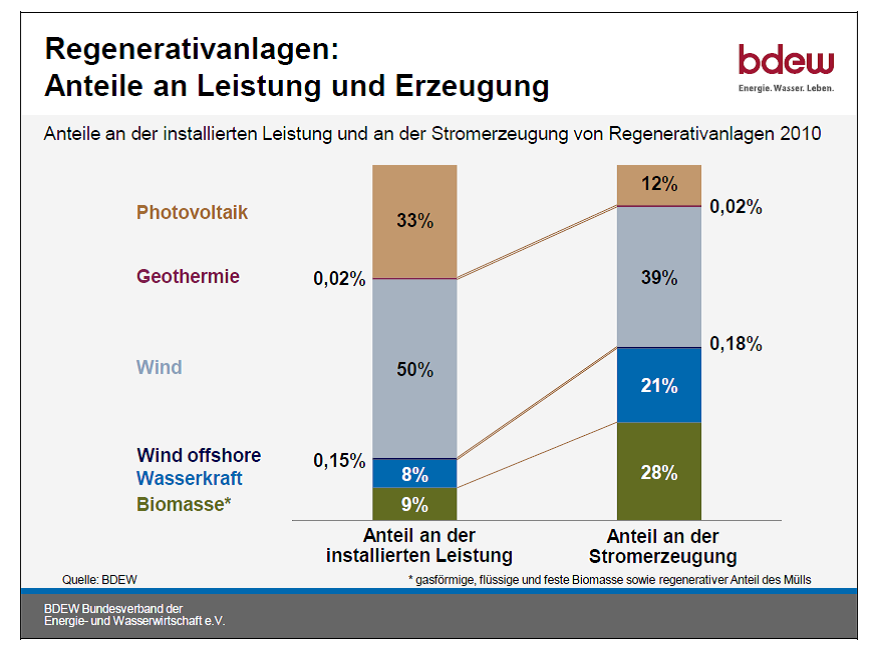

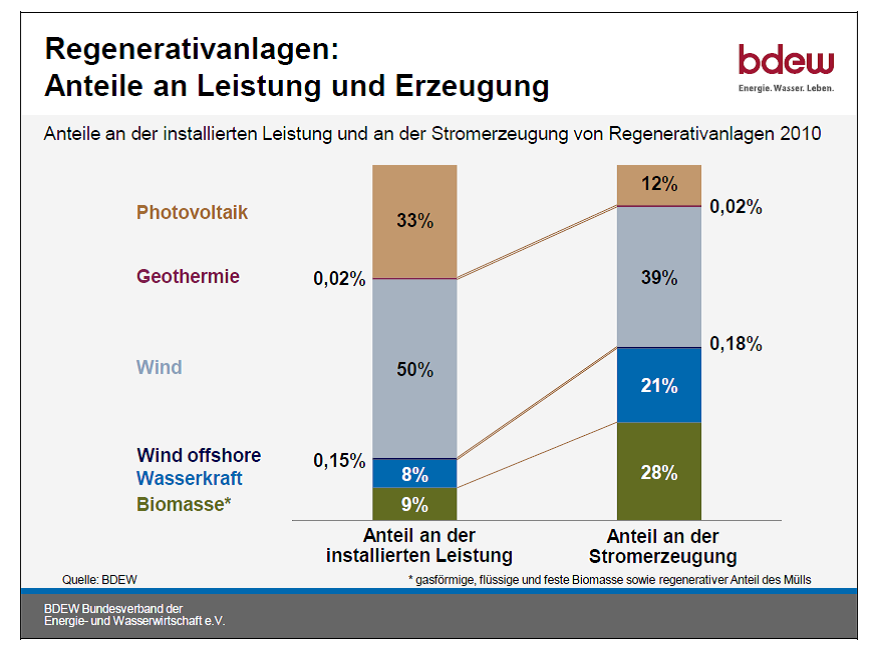

Der installierten Kapazität steht daher eine geringe tatsächliche Produktion gegenüber. Bei den dargebotsunabhängigen erneuerbaren Energien Wasserkraft und Biomasse ist das anders. Entsprechend weisen sie zwar einen relativ kleinen Anteil an der installierten Leistung auf, erzeugen jedoch dank ihrer hohen Verfügbarkeit und Auslastung knapp die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien.

Bei der Windkraft ist das Verhältnis umgekehrt. Ihr Anteil an der installierten Leistung ist größer als ihr Anteil an der Stromerzeugung. Noch deutlicher ist das Missverhältnis zwischen Kapazität und Produktion bei der Photovoltaik wie aus der Abbildung ersichtlich:

Anteile an installierter Leistung Stromerzeugung innerhalb der erneuerbaren Energien. Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2012)

Die Ausbeute in Form des im Jahresverlauf tatsächlich erzeugten Stroms im Verhältnis zum Einsatz, also der installierten Leistung, ist bei Windkraft an Land also ziemlich schlecht. Bei der Photovoltaik ist diese Ausbeute noch schlechter. Der durch das EEG forcierte Zubau von Windkraft- und PV-Anlagen hat also einen sehr geringen energetischen Nutzen.

Um dieses offenkundige Manko zu mildern, und den Wirkungsgrad – das Verhältnis von installierter Kapazität zu tatsächlicher Erzeugung – zu erhöhen,

„müsste man im Bereich Windkraft die Anlagen an den guten Standorten technisch aufrüsten (Re-Powering) und vor allem die Produktion auf hoher See (wo der Wind regelmäßig weht, die Auslastung also hoch ist) ausbauen“

schlussfolgert daraus der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2012, S.13).

Das klingt naheliegend und vernünftig.

Was jedoch nun in Mittelgebirgsregionen geplant wird, geht genau in die falsche Richtung. In immer windärmeren Gegenden sollen nun immer größere und leistungsfähigere Anlagen installiert werden. Man betreibt Kapazitätsaufbau auf Teufel komm raus.

In der PKW-Anologie bedeutet das:

Die Kommunen in den deutschen Mittelgebirgen schaffen sich in Form von “Bürgerwindparks” auf Kosten der deutschen Stromkunden eine ganze Flotte PS-starker Porsches und Ferraris an, die aber nur im verkehrsberuhigten Bereich fahren dürfen.

Die naheliegende Alternative, auf schmalen Sträßchen auf das Fahrrad zu setzen (bspw. sich auf die hier vergleichsweise reichlich vorhandene Biomasse zu beschränken) oder einfach zu Fuß zu gehen wird nicht ergriffen. Die zweitbeste Möglichkeit wäre, mit den Porsches wenigsten Fahrgemeinschaften zu bilden.

Dies wird in vielen Kommunen aber rigoros abgelehnt – dazu ist man zu stolz. Anstatt sich mit umliegenden Kreisen zusammenzuschließen, will man partout einen eigenen PS-Bulliden anschaffen. Die Allgemeinheit bezahlt es schließlich…

Eine solche Irrationalität wird einzig durch die EEG-Förderung möglich, welche die wahren Kosten verschleiert und volkswirtschaftlich unsinnige Projekte einzelwirtschaftlich rentabel macht.

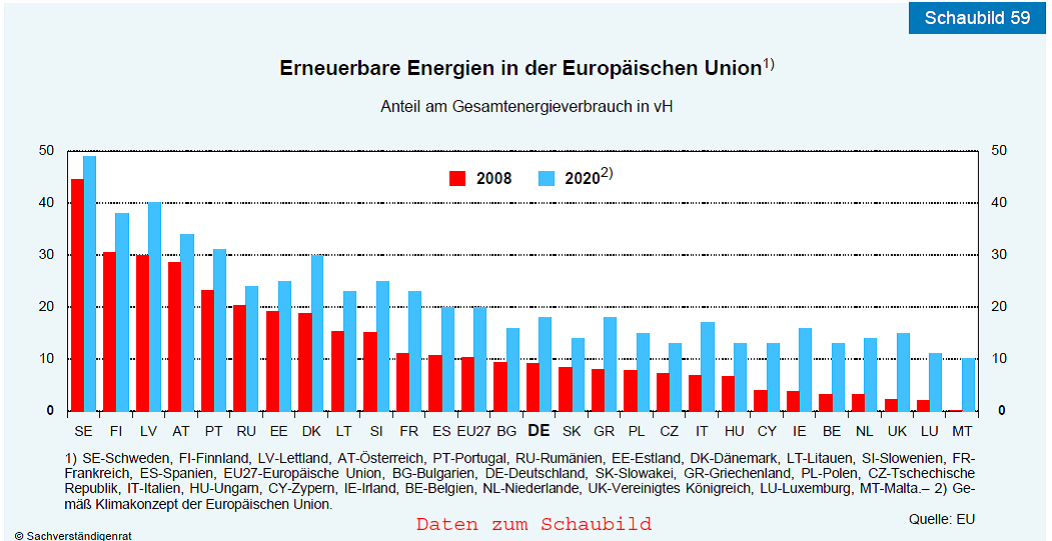

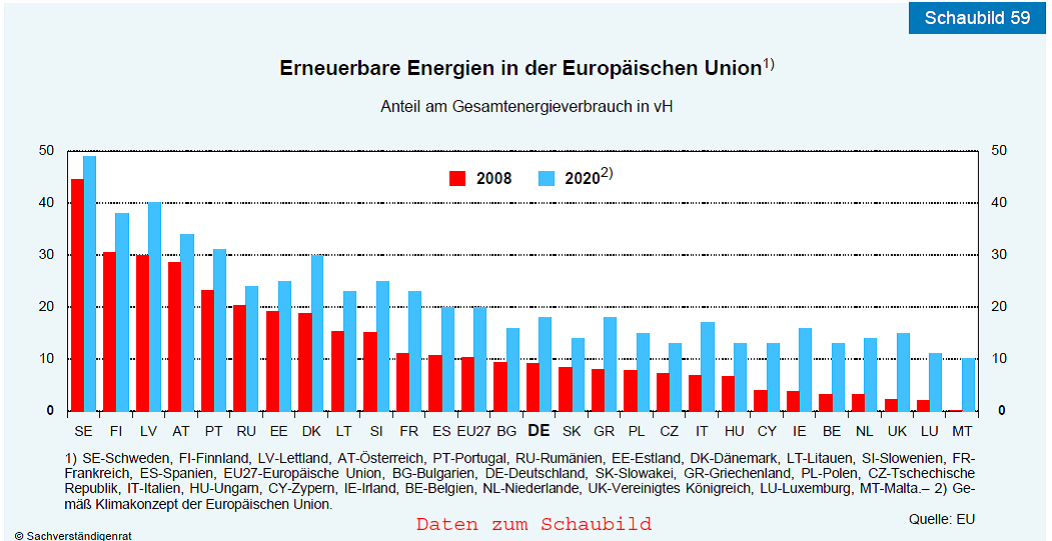

Aufgrund des geringen Wirkungsgrades der dargebotsabhängigen Quellen Wind und Sonne ist die Bilanz der Erneuerbaren-Energien-Politik geradezu erschrecken dürftig: Im europäischen Vergleich belegt Deutschland trotz der beispiellosen Förderung und enormer Kapazitäten nur einen mageren Mittelfeldplatz, wenn man das wirklich relevante Kriterium – den Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch – betrachtet:

Quelle: Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2011/12 , S.47

Schweden, Finnland, Österreich, Portugal und selbst Rumänien und Bulgarien schneiden dabei deutlich besser ab als wir, die vermeintlichen Musterknaben. Dies liegt zum einen daran, dass diese Länder mehr auf Wasserkraft und Biomasse (also nicht volatile Energieträger) setzen und/oder die Natur dort in der Bereitstellung von Sonne und Wind spendabler und weniger launisch ist. Außerdem verbrauchen diese Länder insgesamt weniger Strom als Deutschland, was es einfacher macht, einen hohen Anteil aus regenerativen Quellen zu decken.

Zwischenfazit: Wollte man wirklich Kohle- und Atomstrom (die gegenwärtig 61% zur Stromversorgung beitragen) durch in Deutschland installierte Windkraft und Photovoltaik ersetzen, müsste man die Kapazitäten gegenüber heute versechsfachen. Wollte man sich der fossilen Energieträgern komplett entledigen, also auch Erdgas ersetzen, versiebenfachen.

Statt 22.000 bräuchte man dann - überschlagsmäßig gerechnet und nur zur Veranschaulichung der Dimension – 154.000 Windkraftanlagen. Dass eine Versiebenfachung der Kapazität nicht möglich ist, ohne das Land ökologisch und ökonomisch völlig zugrunde zu richten, liegt auf der Hand.

Allein aufgrund des Missverhältnisses zwischen Kapazität und Leistung sind Photovoltaik und Windkraft somit keine Alternativen zu konventionellen Energieträgern. Aber die Realität ist noch etwas komplexer:

2) mangelnde Grundlastfähigkeit erfordert neue konventionelle Reservekapazitäten

Für die Versorgungssicherheit und die Stabilität der Stromnetze ist es zwingend erforderlich, eine konstante Spannung aufrechtzuerhalten. Diese sogenannte Grundlast muss rund um die Uhr gedeckt sein. Windkraft und Sonne als dargebotsabhängige Quellen können dies nicht gewährleisten – sie sind nicht „grundlastfähig.“

Biomasse und Wasserkraft sind im Prinzip grundlastfähig, sie stehen in Deutschland aber nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Die Grundlast muss daher von den konventionellen Energieträgern Kohle, Gas und (noch) Kernkraft abgedeckt werden. Aufgrund des Einspeisevorrangs der Erneuerbaren Energien müssen die konventionellen Kraftwerke jeweils die Schwankungen ausgleichen. Das bedeutet, dass diese Kraftwerke nicht unter energetisch und betriebswirtschaftlich optimalen Bedingungen betrieben werden können.

Statt gleichmäßig unter Volllast und damit effizient, müssen die konventionellen Kraftwerke in einem suboptimalen Modus betrieben werden. Ihr Wirkungsgrad wird somit künstlich herabgesetzt. Dies macht ihrer Energieproduktion teurer und umweltschädlicher als sie sein müsste. Je weiter die Kapazitäten der nicht-grundlastfähigen Quellen Windkraft und PV ausgeweitet werden, desto gravierender wird dieses Problem.

Grundsätzlich eignen sich Kohle- und Kernkraftwerke ohnehin nur sehr bedingt zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen – ihr Hoch- und Herunterfahren ist sehr kostspielig. Mehrere Male kam es daher bereits zu der bemerkenswerten Situation, dass Deutschland zu negativen Preisen Strom ins Ausland exportieren musste.

Exkurs – negative Strompreise

Unter nicht unrealistischen Vorraussetzungen, die bereits mehrere Male eingetreten sind, kann es passieren, dass deutscher Strom zu negativen Preisen ins Ausland verkauft wird – wir also Geld dafür bezahlen, dass andere Länder (i.W. Österreich und Polen) uns Strom abnehmen. Dies passiert wenn Zeiten starken Winds und starker Sonneneinstrahlung, also hoher Produktion von Windkraft und PV, in Kombination mit geringer Nachfrage (bspw. am Wochenende). Die Anlagenbetreiber erhalten ihre festen Vergütungen in jedem Fall und haben keine Veranlassung, sich der Marktlage anzupassen. So sind die Betreiber konventioneller Kraftwerke gezwungen ihre Produktion herunterzufahren und die Netzstabilität zu gewährleisten. Da kurzfristiges Drosseln und Ausweiten der Produktion jedoch sehr teuer ist, kann es betriebswirtschaftlich vorteilhaft sein, die Produktion aufrechtzuerhalten und den nicht gewollten Strom zu exportieren. Im Zweifel bezahlt man sogar Geld dafür, dies tun zu dürfen – negative Strompreise entstehen. Der Gipfel ökonomischer und ökologischer Absurdität. Siehe auchhier…

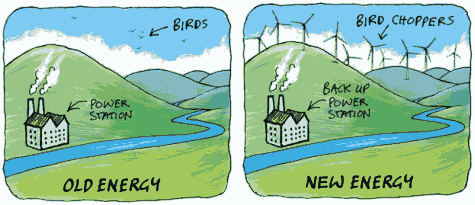

Unabhängig vom Ausstieg aus der Kernkraft erfordert der Ausbau von Kapazitäten zur Energieerzeugung aus volatilen Quellen die zusätzliche Bereitstellung sogenannter „Regelenergie“ oder Back-up-Kapazität, die im Bedarfsfall die Versorgungslücken schließen kann.

Vielfach wird dem entgegengehalten, dass man den Strom aus Windkraft und Photovoltaik speichern könne, sich das Grundlastproblem demnach gar nicht stelle. “Gibt’s ‘nen Akku für grünen Strom?” fragt Frau Weiß in der Anzeige eines Energieversorgers. Unsere Antwort: Es gibt weder grünen Strom noch Akkus dafür.

Durch den Zubau von Windkraft- und PV-Kapazitäten werden konventionelle Kraftwerke also keineswegs entbehrlich. Im Gegenteil, in dem Maße wie der Ausbau der volatilen Erneuerbaren Energie zusätzliche Regelenergie erforderlich macht, müssen nun sogar neue Kraftwerke gebaut werden.

Diese nun von der Politik vehement geforderten neuen Gaskraftwerke (siehe BMWi-Kampagne Kraftwerke - ja, bitte!) werden allerdings von Beginn an zum Lückenbüßerdasein verdammt und lassen sich deshalb nicht rentabel betreiben. Es werden neue Subventionen nötig, um Investoren zu gewinnen.

Im Ergebnis führt der forcierte Ausbau von Windkraft und Photovoltaik – unabhängig vom Ausstieg aus der Kernkraft – dazu, dass bestehende konventionelle Kohlekraftwerke unrentabel werden (für den Stop&Go-Betrieb sind sie schlecht geeignet) und deshalb durch neue, von vornherein unrentable und deshalb subventionsbedürftige Gaskraftwerke ersetzt werden.

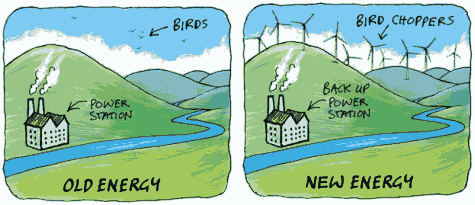

Etwas holzschnittartig, aber treffend stellt diese Abbildung die Zusammenhänge dar:

Quelle: www.science-skeptical.de/

Fazit: Windkraft und Photovoltaik liefern bislang keinen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland. Sie sind dazu nach jetzigem Stand der Technik auch – bis auf einzelne bevorzugte Lagen – nicht geeignet. Der krampfhafte Versuch, sich mittels Subventionen gegen physikalische Gesetze und ökonomische Zusammenhänge zu behaupten, ist teuer und ökologisch nutzlos.

Dennoch wird die Politik nicht müde, sich mit immer ehrgeizigeren Zielen und Verkündigungen zum Ausbau von Windkraft und PV zu überbieten.

Wie kommt das?

Aus ökologischer und ökonomischer Sicht bietet die derzeitige Erneuerbaren Förderung keine Lösung, sondern verschärft nur das Problem. Sie ist ein Placebo ohne nennenswerten Effekt.

In politischer Hinsicht ist sie hingegen sehr rational. Jeder Windpark der eröffnet, jede Solaranlage, die in Betrieb genommen wird, gibt Kommunalpolitkern Gelegenheit, sich als Wegbereiter des grünen Fortschritts darzustellen.

Und den Vertretern der Bundes- und Landespolitik dienen die Ausbauzahlen als Tätigkeitsnachweis gegenüber ihrer Wählerschaft. Sie suggerieren, die „Energiewende“ sei auf einem guten Weg. Unterm Strich erfüllt der rasante Ausbau nicht nachhaltiger technologischer Ansätze nur einen einzigen Zweck – den der politischen Kommunikation.

Die Befürchtung des wissenschaftlichen Beirats

Es ist zu befürchten, dass diese Unsicherheit bei gleichzeitigem hohen öffentlichen Druck, Erfolge vorzuweisen, die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger erneut dazu veranlasst, nach Methoden der Mikrosteuerung zu greifen. Fast unausweichlich sind die Maßnahmen solcher Politik oft unkoordiniert und damit zum Teil auch in sich inkonsistent.

Neben den Subventionen für erneuerbare Energien und den Kapazitätssubventionen für den Kraftwerksbau werden zugleich Subventionen für Speicher, Netze, Gebäudedämmung, Haushaltsgeräte, Elektroautos und vieles mehr diskutiert, geplant und beschlossen. Der Stromsektor ist so von einem Wust an nicht abgestimmten Zielen, Einzelmaßnahmen und Notfallverordnungen überzogen worden. Seine Fortentwicklung droht – irgendwo zwischen Liberalisierung und Regulierung – stecken zu bleiben.

scheint höchst berechtigt.

Die Kraft der Vernunft legt nahe,

sich von Machbarkeitsillusionen und ideologischen Scheuklappen zu verabschieden und die Augen für die physikalischen und ökonomischen Realitäten zu öffnen; also anzuerkennen, dass Windkraft und PV auf Basis der verfügbaren Technologien sehr wenig zur Erreichung des energiepolitischen Zielkanons Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit beitragen können, sondern dabei eher hinderlich sind die Förderung regenerativer Energien nicht nach Maßgabe der politischen Sichtbarkeit der Anlagen, sondern nach dem erwartbaren Beitrag zur Erreichung dieses Zielkanons auszurichten.