Mit freundlicher Genehmigung von www.vernunftkraft.de. Zum lesen des Originals bitte vorgenanntem Link folgen.

Der Mensch ist durch geltende Gesetze vor allen Gefahren hinreichend geschützt. Durch Windkraftanlagen droht keine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit.

Fakt ist: Die Auswirkungen der Windkraftindustrie auf den Menschen sind bislang unzureichend medizinisch erforscht. Eine bislang oftmals bagatellisierte Gefahr geht vom sogenanntem Infraschall aus. Einschlägige gesetzliche Vorschriften variieren beträchtlich zwischen den einzelnen Bundesländern; der Schutz der menschlichen Gesundheit wird somit unterschiedlich ernst genommen. Bestehende Schallschutz- und Abstandsregeln sind nicht auf der Höhe der Zeit. Die optische Bedrängung wird in gegenwärtigen Planungen nicht adäquat berücksichtigt.

Warum?

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Windenergienutzung

Sieht man von Unfallgefahren z.B. durch Rotorblattbruch, Blitzschlag, Brand, Vereisung und mechanische Zerstörung durch Sturm ab, sind Emissionen Hauptursache für die gesundheitliche Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Windkraftanlagen. Emissionen sind:

- Schlagschatten

- Blitzlicht

- Optische Bedrängung

- Schall / Lärm

(1) Optische Emissionen

Periodisch auftretende Schlagschattenbildung, nächtlich blinkende Lichterketten und die durch die Größe und Zahl der Anlagen bedrängende optische Wirkung führen zu einer Ablenkung der Aufmerksamkeit, zu Leistungsbeeinträchtigung und Konzentrationsstörungen der Anwohner und insgesamt zu einer affektiven Bewertung der Situation. Diese Unausweichlichkeit ist geeignet, die Wirkung weiterer vorhandener Stressoren (Lärm, s.u.) zu verstärken und führt durch die Tatsache Dauerbelastung zu einer tendenziell depressiven Verarbeitungssituation.

Die Schädigungsmöglichkeit durch Akkumulation minimaler Effekte und die Unausweichlichkeit der Situation ist Unbeteiligten schwer vermittelbar, ist aber Grund für sekundäre psychsomatische Gesundheitsschäden [i].

(2) Schall-Emissionen

Windkraftanlagen sind Energiewandler, die durch Umwandlung der Bewegungsenergie des Windes in Rotationsenergie mit Hilfe eines Generators elektrische Energie erzeugen können. Dabei kann dem anströmenden Wind maximal 59% seiner Leistung im Sinne der Energieerzeugung entzogen werden. (Betz`sches Gesetz). Moderne Windkraftanlagen (WKA) erreichen derzeit einen Leistungsbeiwert von 40%. Der nicht nutzbare und viel größere Energieanteil des Windes (theoretisch mindestens 41%, praktisch derzeit 60%) ist nichts anderes als eine Druckwelle, also Schall. Bei einer 3,2MW-Anlage entstehen Schallwellen / Lärm in einer Größenordnung von 4,8 Megawatt! (Lt. Hersteller liegt die Schallleistung der WKA repower 3,2M 114 am Entstehungsort bei 105,2 db(A)). Während mechanische Geräuschursachen verhältnismäßig unbedeutend geworden sind, enthalten Schallemissionen von WKA heute fast ausschließlich Lärmkomponenten aerodynamischen Ursprungs.

Mit der angestrebten Zunahme der Anlagengröße (Repowering) werden neben der Turmhöhe auch die Rotorradien vergrößert. Mittlerweile hat dadurch eine moderne WKA die doppelte Spannweite eines Jumbojets erreicht. Die Eigenfrequenz der Rotorblätter liegt unterhalb 16Hz, also im nicht hörbaren Infraschallbereich, die Rotorspitzen bewegen sich mit bis zu 400 km/h auf einer Kreisbahn und ebenso, wie bei einem Jumbojet breiten sich Wirbelschleppen in Lee-Richtung aus.

Die Vergrößerung der Anlagen hat sowohl stärkere als auch zunehmend niederfrequente Schallemissionen zur Folge [ii]. Windkraftanlagen sind somit exzellente Erzeuger von luftgeleitetem Infraschall [iii]. Die stärksten und zudem impulshaltigen Schallemissionen entstehen beim Passieren von turbulenten Luftströmungen im Turmschatten durch die Rotorflügel.

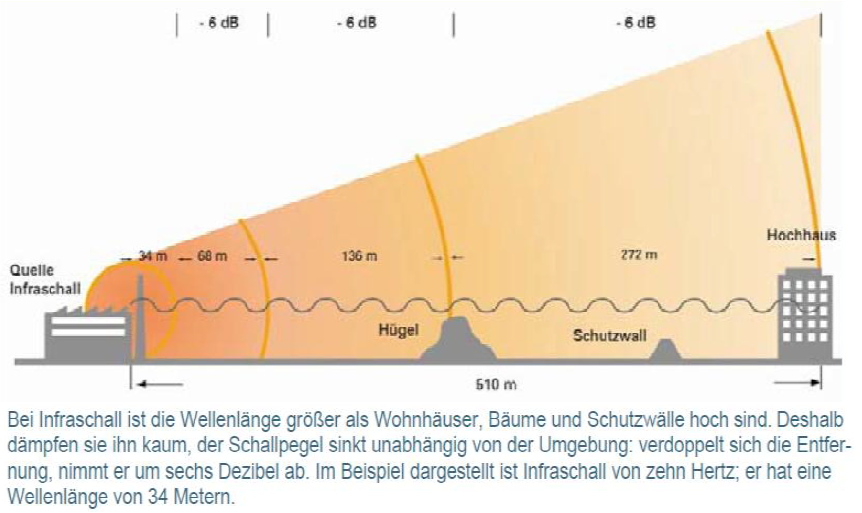

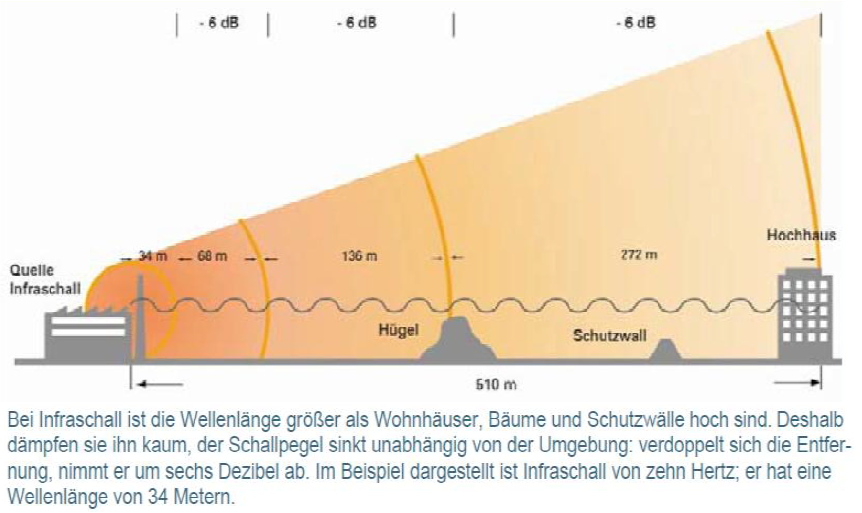

Die Schallausbreitung von Windkraftanlagengeräuschen wird durch die Phänomene geometrische Verdünnung, Luftdämpfung, Bodeneffekt, mögliche Hinderniswirkung sowie mögliche Reflexionen bestimmt.

Mit zunehmender Entfernung wird der Schalldruck nach folgendem Gesetz abgeschwächt: Bei Verdoppelung des Abstands wird der Schalldruck halbiert, sinkt also um 6 dB. Das bedeutet, dass ein WKA mit einem Pegel von 105dB bei idealisierter sphärischer Schallausbreitung in 1000m noch mit 45dB hörbar ist.

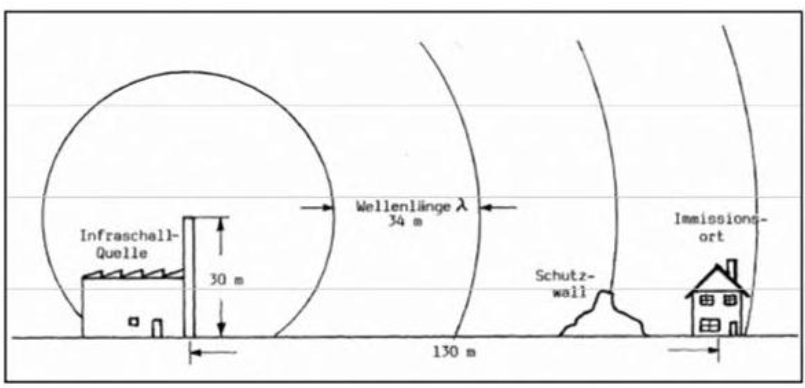

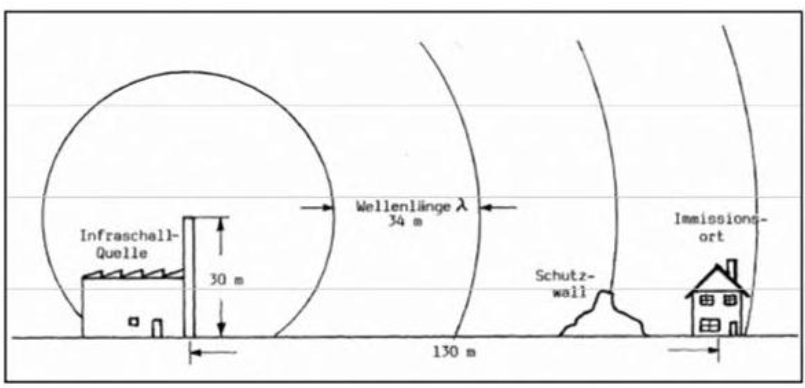

Mit zunehmender Höhe der Schallquelle breitet sich der Schall durch Hindernisse ungestörter und nach einem idealisiert kugelförmigen Ausbreitungsmuster aus, zudem wirkt sich die Bodenreflexion auf schallharten Böden eher verstärkend auf den Schalldruck aus.

Faktoren, die die Schallausbreitung hemmen sind jedwede Hindernisse, kalte Luft, Gegenwind. Faktoren, die sie fördern, Verstärkung durch Reflexion am Boden (vor allem bei bergigem Gebiet) und bei Inversionswetterlage an Luftschichtgrenzen. Hierdurch kann ab 200m Entfernung eher ein zylindrischer Ausbreitungsmodus mit nur 3dB Schalldruckabnahme je Abstandsverdoppelung entstehen[iv].

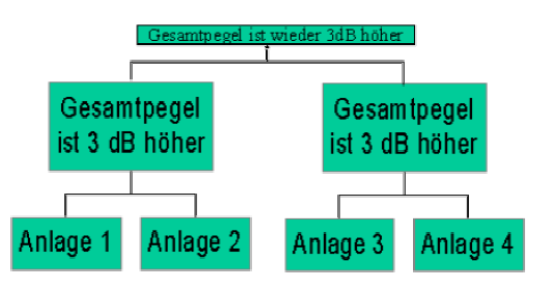

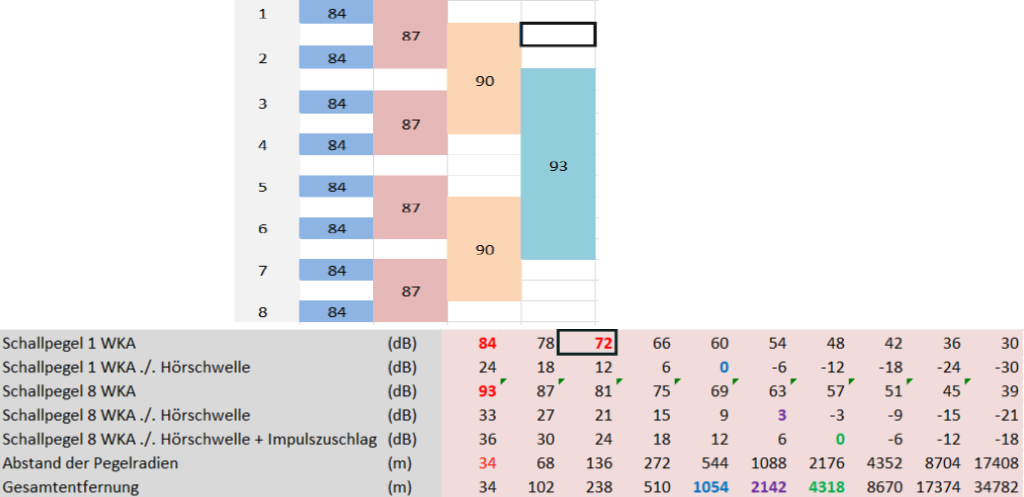

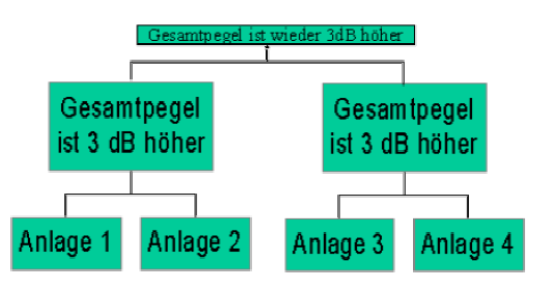

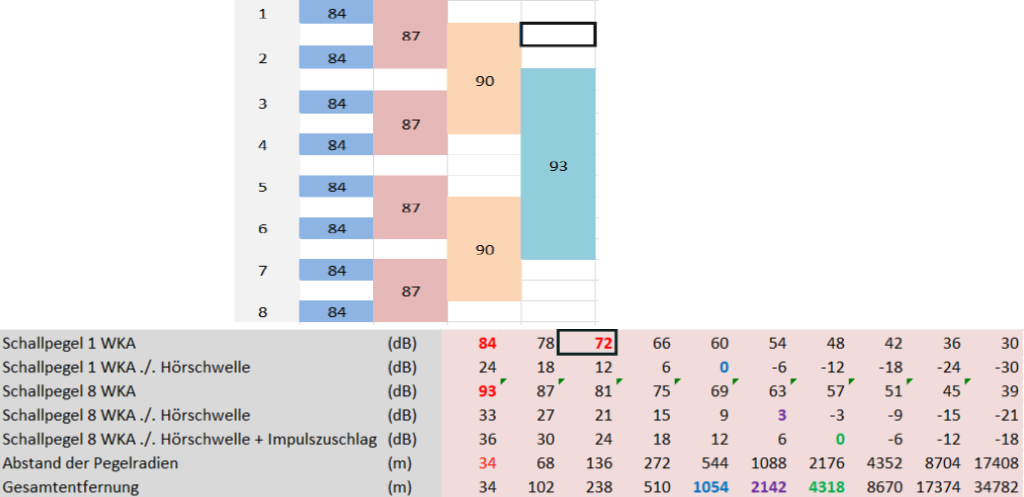

Viele gleichartige Anlagen erhöhen den Schallpegel nach folgender Faustregel: Ein Anlagenpaar erzeugt zusammen 3dB mehr Schalldruck als die einzelne Anlage.

Näherungsweise Berechnung der Pegelhöhe bei vielen gleichartigen Schallerzeugern

Hinzu kommt, dass durch mehrere Anlagen die Tendenz zur Turbulenzausbildung durch gegenseitige Beeinflussung der Luftströmung an den Rotoren eher noch gesteigert wird. Darüber hinaus ist bei mehreren Anlagen besonders im langwelligen Bereich mit nicht vorhersagbaren Überlagerungseffekten auf dem Weg zwischen Schallquelle und Wirkort zu rechnen: es kann in der Laufzeit sowohl durch Addition der jeweiligen Amplituden sowohl zu Auslöschungen als auch zu maximalen Verstärkungen kommen.

Ausbreitung einer Infraschallwelle bei 10Hz -Dimensionenvergleich

Auch durch Resonanzeffekte ist bei diesen besonders niedriger Frequenzen vor allem in geschlossenen Räumen eine Schalldruckerhöhung durch Ausbildung von stehenden Wellen und durch Addition von Schallamplituden möglich.

Alles dies macht deutlich, dass Schallprognoseberechnungen nur erste Anhaltswerte der Schallbelastung am Wirkort geben können aber nur Messungen in verschiedenen Abständen von der Schallquelle und innerhalb von Wohnräumen tatsächlich über die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten Auskunft geben können.

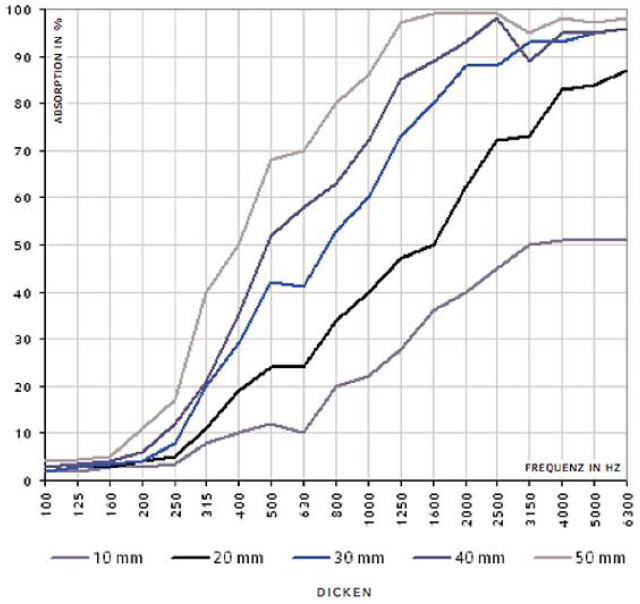

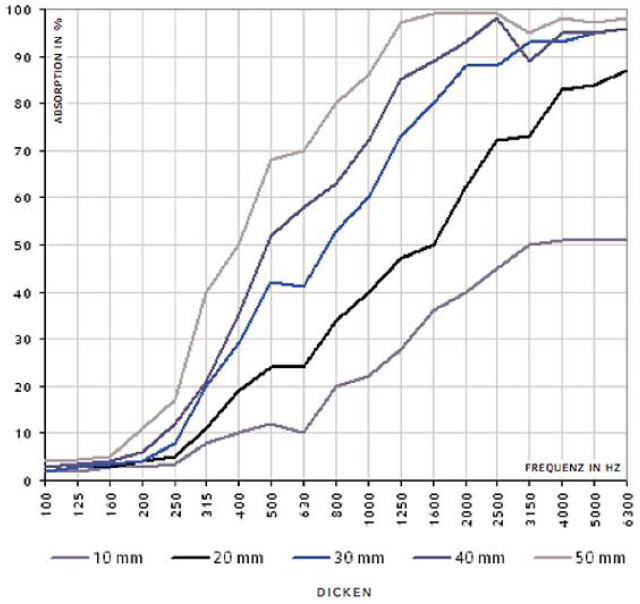

Je langwelliger der Schall, desto durchdringender verhält er sich. Die Schallabsorption durch Dämmmaßnahmen wird mit sinkender Schallfrequenz wirkungslos. Niedrigfrequenter bzw. Infraschall kann mit herkömmlichen Mittel nicht gedämpft werden. Wesentliche Schallpegelverringerung ergibt sich erst bei einer Dicke des Absorptionsmaterials von einem Viertel der Wellenlänge des Infraschalls (5-10 m), da hier die Schallschnelle ihr Maximum hat [v].

Dieser Effekt ist bekannt: Laute Partymusik im Keller stört durch den lauten Bassrhythmus, die restliche Musik als Melodie bleibt verborgen.

Das bedeutet: Lärmschutzmaßnahmen, die z.B. bei Fluglärm, Verkehrs- und Industrielärm ergriffen werden, um Anwohner zu schützen, greifen bei Lärmemissionen durch WKA nicht, und zwar umso weniger, je größer die Anlagen konzipiert werden. Im Gegenteil: Lärmschutz führt zu einer Frequenzverschiebung in Richtung auf niederfrequente Schallwellen, die als Dauerbelastung für den Menschen besonders gefährlich sind.

Durch Lärmdämmung, Luftabsorption und durch Absinken der Hintergrundgeräuschkulisse in der Nacht kommt es zu einer Überbetonung der niederfrequenten Schallwellen. Das heißt, dass diese durch die fehlenden höheren Frequenzen nicht mehr maskiert werden. Demaskierte, niederfrequente, also nicht dämmbare Schallemissionen können so durchaus zu vermehrten Schlafstörungen der Anwohner führen. Dieser Effekt lässt sich sehr gut am Beispiel von Autobahneinhausungen zum Zwecke der Schalldämmung beobachten.

Tieffrequenter und Infraschall haben somit besondere Eigenschaften, die von zunehmender gesundheitsrelevanter Bedeutung sind [vi]:

- geringe Ausbreitungsdämpfung

- starke Beugungseffekte

- geringe Dämmung durch Isolation

- ausgeprägte Raumresonanzen

(2) Schallmessung und -bewertung: Sind die bestehenden gesetzlichen Schutzvorschriften ausreichend?

Die für die Genehmigung von Windkraftanlagen zur Anwendung kommenden Technischen Anweisungen bezüglich des Lärmschutzes von 1998 (TA-Lärm) sind aus dem Arbeitsschutz entstanden und erfassen die Gesundheitsgefährdungen nur im hörbaren Frequenzbereich und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik einerseits und der Medizin andererseits.

Begründung:

Die oben beschriebene Verschiebung des Emissionsspektrums in Richtung niederfrequentere und stärkere Schallwellen ist durch die A-bewertete Schalldruckmessung (dB(A)) nicht auch nur annähernd erfassbar, da wesentliche Anteile der Emissionen nicht berücksichtigt werden. Die Schalldruckbewertung nach dem A-gewichteten Messverfahren ist der Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs nachgebildet und bewertet die Frequenzen besonders stark, für die das Gehör besonders empfindlich sind. Dies führt dazu, dass nur hörbare, nicht aber die insgesamt vom Körper wahrnehmbare Immissionen berücksichtigt werden.

Lediglich Punkt 7.3 der TA-Lärm beschäftigt sich mit dem Problem des tieffrequenten Schalls zwischen 10Hz und 80Hz. Dafür wird zusätzlich die C-bewertete Schallmessung herangezogen: Nur hier werden alle Frequenzen nahezu gleich behandelt. Liegt der Unterschied zwischen einer Vergleichsmessung A und C bei mindestens 20 dB, so ist von einer unverhältnismäßig hohen Belastung im tieffrequenten (unterhalb 20 Hz) und Infraschallbereich (unterhalb 16 Hz) auszugehen. Die Differenz von 20 dB darf im Haus nicht überschritten werden.

In der Konsequenz ist problematisch, dass die Kriterien für prognostische Voruntersuchungen vor Bau einer WKA nicht hinreichend sind, da ein Beurteilungsverfahren nur für gewerbliche Anlagen existiert. Die Unzulänglichkeit der Bewertung von ILFN kommt außerdem darin zum Ausdruck, dass seit 2011 (!) ein Entwurf zur Verschärfung des DIN 45680 vorliegt!

In der Einleitung zu diesem Entwurf liest man u.a.:

Tieffrequente Geräuschimmissionen führen vielfach auch dann zu Klagen und Beschwerden, wenn die nach den eingeführten Regelwerken anzuwendenden Beurteilungskriterien eingehalten sind.

Und:

Im Frequenzbereich von 20 Hz bis etwa 60 Hz klagen Betroffene oft über ein im Kopf auftretendes Dröhn-, Schwingungs- oder Druckgefühl, das nur bedingt von der Lautstärke abhängig ist und bei stationären Geräuschimmissionen zu starken Belästigungen führt. Die Einhaltung der außerhäuslichen Immissionsrichtwerte stellt in der Regel einen ausreichenden Schutz der Wohnnutzung sicher. Enthält das Geräusch jedoch ausgeprägte Anteile im Bereich tiefer Frequenzen, kann anhand von Außenmessungen nicht mehr verlässlich abgeschätzt werden, ob innerhalb von Gebäuden erhebliche Belästigungen auftreten. Einerseits liegen im Bereich unter 100 Hz nur wenige Daten über Schalldämmwerte von Außenbauteilen vor (bauakustische Anforderungen werden für Frequenzen unter 100 Hz nicht gestellt), andererseits können durch Resonanzphänomene Pegelerhöhungen in den Räumen auftreten. Daher sind bei Einwirkungen tieffrequenter Geräusche ergänzende Messungen innerhalb der Wohnungen notwendig“

Daher sind u.a. folgende Änderungen zur zeitgemäßen Verbesserung des Lärmschutzes angedacht aber immer noch nicht beschlossen:

- Emissions-Vorprüfung: die Frequenzbewertungen A (nur menschliches Hörvermögen) und C (eine etwas bessere Erfassung tieffrequenter Geräusche) wird nur bei der lärmprognostischen Vorerhebung verwendet. Im eigentlichen Messverfahren soll ohne Bewertung, also die tatsächlichen Schallemissionen unabhängig vom menschlichen Hörvermögen gemessen werden.

- Die Vorerfassung gab es schon in der alten Norm, hier musste aber die Differenz dB(C) – dB(A) größer als 20 dB sein, um mit der eigentlichen Messung zu beginnen. Jetzt reicht eine Differenz von 15 dB, und die Messung darf nur im geschlossenen Raum stattfinden und nicht, wie von etlichen Instituten praktiziert, zwischen Emittent und Immissionsort irgendwo im Freien.

- Der zu berücksichtigende Frequenzbereich ist erweitert worden von 8 Hz bis 125 Hz (vorher 10 Hz bis 80 Hz).

- Das Vorliegen von Einzeltönen ist nicht mehr ausschlaggebend. Einzel- und Breitbandverfahren werden zusammen beurteilt.

- Anhaltswerte gibt es jetzt für Tag, Ruhezeit und Nacht, die nicht überschritten werden dürfen, weil dann eine erhebliche Belästigung durch tieffrequente Geräusche nicht ausgeschlossen werden kann.

Die bei einschlägigen Informationsveranstaltung zu hörende oder in entsprechenden Broschüren zu lesende Behauptung,

dass der Mensch durch geltende Gesetze in Deutschland ausreichend vor gesundheitlichen Folgen durch die Windkraft geschützt ist,

kann nur als Mythos bezeichnet werden.

Der Eindruck einer gewissen Parallelität zur radioaktiven Strahlung als zunächst negierte, später bagatellisierte Begleiterscheinung anderer Energieerzeugungsformen liegt nahe.

Tatsache ist, dass die angewendeten Vorschriften dringend überarbeitungswürdig sind, denn

- die gesetzlichen Schutzvorschriften und Verordnungen erfassen nur unvollständig das Frequenzspektrum von Windkraftanlagen (DIN 45680). Infraschallwellen unter 10Hz werden nicht berücksichtigt, haben aber nachweisbare neurologische Auswirkungen.

- das Messverfahren bewertet den gemessenen Schall nach der Charakteristik des menschlichen Gehörs (dB(A) und dB(C)). Wesentlich schallempfindlichere Organe (zB. Gleichgewichtsorgan, äußere Haarzellen des Innenohrs etc.) werden ignoriert.

- die heute erforschte Physiologie der Immissionsverarbeitung von Schall wird gänzlich missachtet:

- lange Schalldauer und hohe Schallfluktuation (Periodik) und

- die Zunahme von niederfrequenten Emissionen bei Abnahme hörbarer Emissionen (fehlende Maskierung) führen zu einem deutlichen Absenken der Schädigungsschwelle.

Zwischenfazit: Solange diese veralteten Gesetze und Vorschriften sowohl in der Genehmigungspraxis und rechtlichen Beurteilung von Windkraftanlagen maßgeblich sind, wird somit systematisch gegen das verfassungsmäßig verbriefte Recht der Gesundheitsvorsorge für Menschen verstoßen.

Derzeit finden Anhörungen und Beratungen zur Verabschiedung der neuen DIN-Norm statt. Es ist zu befürchten, dass die dringend notwendigen Verschärfungen der DIN 45680 auf dem Altar der Energiewende geopfert werden.

(3) Gesundheitsgefährdende Wirkungen der Emissionen

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass auf Grund der deutschen Genehmigungspraxis für Windkraftanlagen die Bestimmungen des BImSchG, der TA-Lärm eingehalten werden. Dies bedeutet, dass im Bereich von Wohngebieten und Kliniken akute Lärmschäden durch Schall und Infraschall unwahrscheinlich sind.

Dies bedeutet aber nicht, dass damit jegliche Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen wäre. Im Gegenteil. Es ist in der Medizin bekannt, dass chronische Krankheiten nach dem Dosis-Wirkungsprinzip (Dosis im Körper ist das Produkt aus Intensität mal Wirkungsdauer) auch durch unterschwellige Stressoren entstehen können, sofern die Schädigungsdauer und die Periodizität für eine Summation von selbst unterschwelligen Wirkungen führen. Die Dosis macht das Gift.

- Schallwahrnehmung und -wirkung

Die Wahrnehmung und Wirkung tieffrequenter Geräusche unterscheiden sich erheblich von der Wahrnehmung und Wirkung mittel- und hochfrequenter Geräusche.

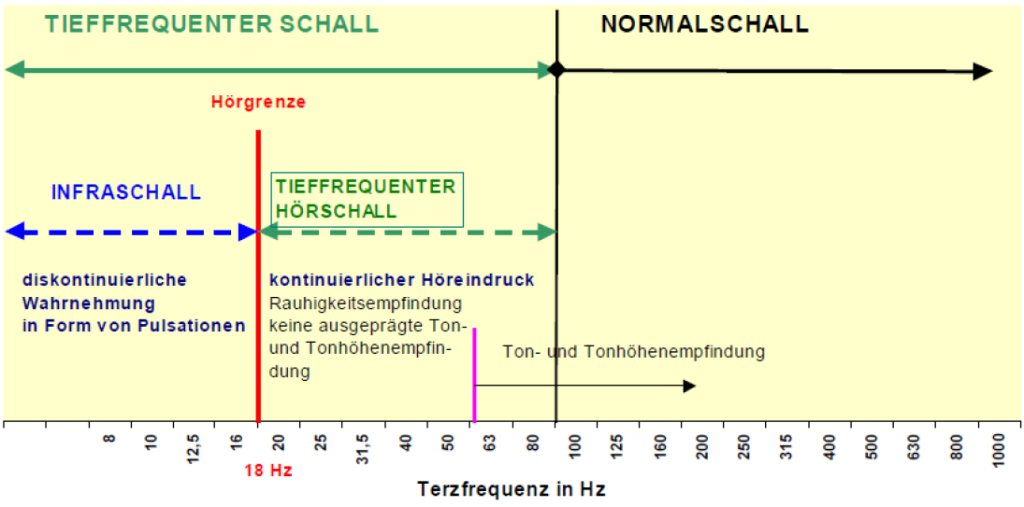

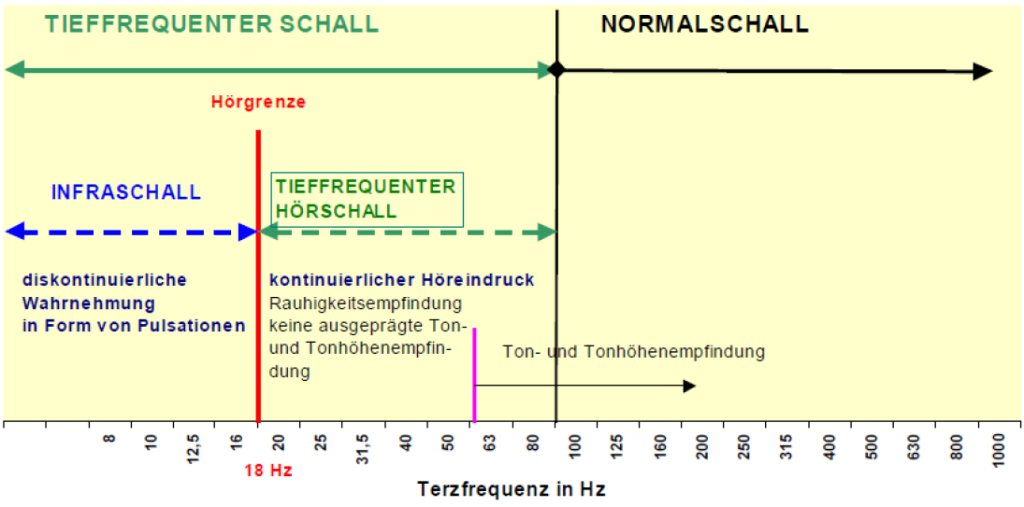

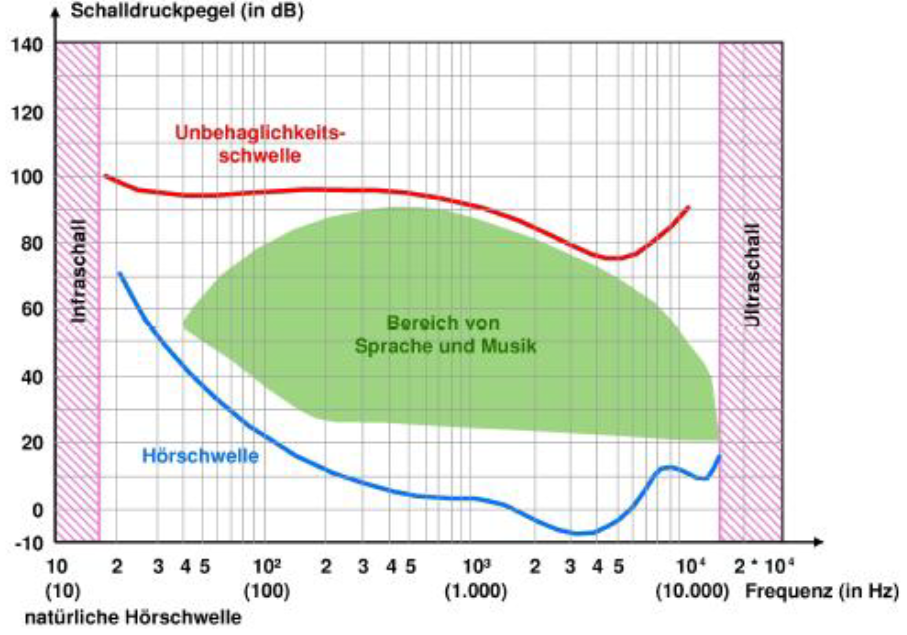

Im Bereich zwischen 60 und 16Hz (niederfrequenter Schall) nimmt bei noch vorhandenem Höreindruck die Tonhöhenempfindung ab, die unter 16Hz (Infraschall) völlig verschwindet. Infraschall kann mit dem Ohr (aural) nicht mehr wahrgenommen werden, wird jedoch als Pulsation oder Vibration vom Körper aufgenommen (extraaural).

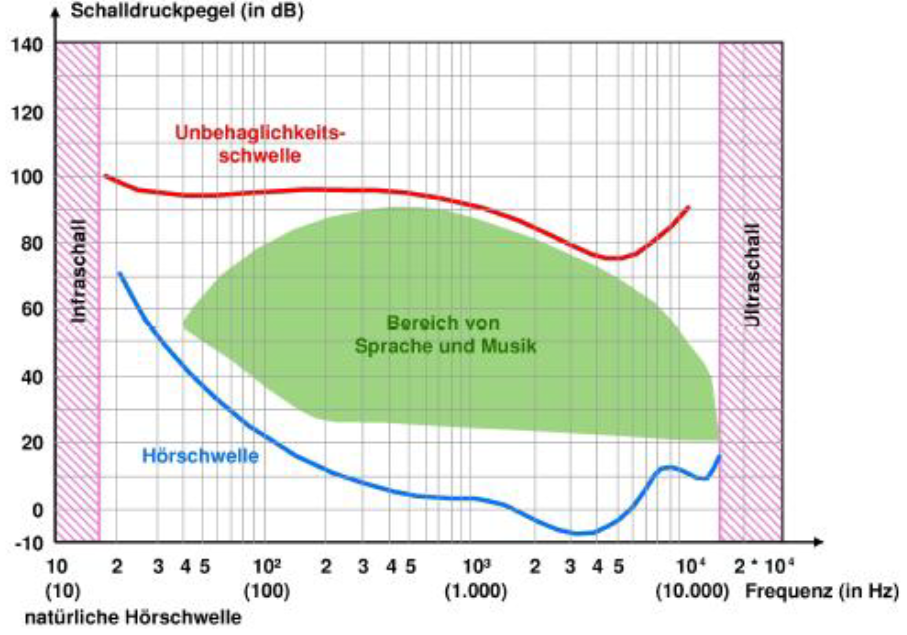

Auch die Empfindlichkeit des Hörorgans ist stark frequenzabhängig: die höchste Empfindlichkeit liegt bei 3000-4000 Hz, Geräusche z.B. mit 10Hz können auch bei 100 dB aural nicht mehr erkannt (=gehört) werden[vii].

Die Wirkungen dabei auf die anderen Körperorgane (Gehirn, Herz-Kreislauf, Leber, Nieren, Magen, Skelett) existieren aber unabhängig vom Gehör (extraaural). Daher ist die weitläufige Meinung „Tieffrequenter Schall, der unterhalb der Hörgrenze liegt, ist für den Menschen nicht wahrnehmbar und deshalb nicht schädlich!“ falsch und medizinisch absolut überholt.

Wenn Wahrnehmbarkeit durch menschliche Sinnesorgane eine Voraussetzung für Schädlichkeit wäre, dann müsste ja wohl auch folgende Aussage richtig sein: “Radioaktive Strahlung kann der Mensch mit seinen Sinnesorganen nicht wahrnehmen, deshalb ist radioaktive Strahlung für den Menschen nicht schädlich.”

Die Unsicherheit in der Bewertung und Messung von Infraschall und dessen gesundheitlicher Folgen hat das Bundesumweltamt 2011[viii] veranlasst eine „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall (Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen durch unterschiedliche Quellen)“ anzustoßen. Dies besagt nichts anderes, als dass damit die große Unsicherheit in der Beurteilung der medizinischen Bedeutung von ILFN dokumentiert wird. Ziel der Studie ist u.a.

- die bislang „nicht optimale Erfassungsmethodik“ (RKI, 2007) zu verbessern und

- überhaupt erst Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der vor allem neurologischen Wirkung von Infraschall zu designen.

Um so erstaunlicher ist die penetrante Ignoranz verschiedener Ministerien und Windkraftorganisationen [ix], die in verschleiernden und beruhigenden „Informationsschriften“ unisono die heute schon weltweit bekannten medizinischen Wirkungen dementieren und behaupten:

Zitat: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“

Neuere Forschungen (Dr. Alec Salt, 2012) [x] zeigen nämlich, dass physiologische Reaktionen im Hörorgan (Cochlea) einen Höreindruck niederfrequenten Schalls unterdrücken, die Cochlea aber dennoch Signale an das Gehirn sendet. Die äußeren Haarzellen des Innenohrs (OHC) zeigen eine niedrigere Erregungsschwelle und werden daher durch ILFN (Infrasound + Low-Frequency-Noise) schon bei einem Schalldruck von 60dB bei 10Hz angeregt. Zudem sind die durch INFN im Hörnerven verursachten weitergeleiteten Elektropotentiale stärker als die durch den lautesten mittelfrequenten Schall entstehenden Anregungen!

Umgekehrt zeigt sich, dass die durch Dämmung reduzierten höheren Schallfrequenzen zu einer Demaskierung von ILFN, also zu einer gesteigerten Wahrnehmung führt.

Die Wirkungen der nicht gehörten, aber im Gehirn verarbeiteten Schallereignisse sind vielfältig. Drei Mechanismen sind bekannt.

- Mechanismen der unbewussten Aufmerksamkeitssteigerung: IS beeinflusst die auditive Verarbeitung und die Funktion des Stammhirns (der Schnittstelle von Rückenmark und Gehirn). Hier findet die Steuerung essenzieller Lebensfunktionen statt (Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, wichtige Reflexe). ILFN versetzt somit das Stammhirn in einen „Alarmzustand“.

G Schlafstörung, Panik, Blutdruckanstieg, Konzentrationsstörungen

- Amplitudenmodulation durch Empfindlichkeitsänderung der Inneren Haarzellen (ICH).

G Pulsation, Unwohlsein, Stress

- Endolymphatischer Hydrops

G Unsicherheit, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, „Seekrankheit “, Tinnitus, Druckgefühl im Ohr

Neben der bislang unbekannten Schallaufnahme von Infraschall durch die äußeren Haarzellen des Innenohrs (Hörorgan, Cochlea) werden Schallwellen auch vom Vestibularorgan (Gleichgewichtsorgan, Otholitenorgan) empfangen [xi]. So ist das Gleichgewichtsorgan für Schallwellen von zB. 100Hz um 15dB empfindlicher als das Hörorgan! Es ist bekannt, dass das Gleichgewichtsorgan mit vielen Teilen des Gehirns verbunden ist und Informationen austauscht. Daher können auch bei nach der TA-Lärm per definitionem unterschwelligen Schallimmissionen körperliche Wirkungen erzeugt werden: Symptome wie bei Gleichgewichtsstörungen (durch die Anregung der Otholiten) oder Seekrankheit treten auf, die bei Entfernung des Stressors zwar verschwinden, aber bei langer Dauer persistieren.

Primär entsteht eine Unsicherheit durch verzerrte Gleichgewichtssignale und Verschlechterung der Verarbeitung von Gleichgewichtssignalen, sekundär sogar kognitive Probleme, Angst, Panikattacken.

In vielen Fallstudien zusammengetragene Symptome verdichten sich in einem Syndrom, dass durch Dr. Nina Pierpont (USA, 2009) als Wind-Turbine-Syndrome zusammengefasst wurde. Die regelmäßig zu findenden Symptome dieses Syndroms sind:

- Schlafstörungen

- Herz- und Kreislaufprobleme, Herzrasen, Bluthochdruck

- Kopfschmerzen

- Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit

- Konzentrationsschwierigkeiten

- rasche Ermüdung, verminderte Leistungsfähigkeit

- Depressionen

- Angstzustände

- (Langzeit)Wirkung auf Kinder ???

- … auf schwangere Frauen ???

- … auf Menschen mit chronischen Erkrankungen ???

Professor Krahé, der unter anderem mit der Studie des Bundesumweltamtes betraut ist, referiert anlässlich des 18. Umwelttoxikologischen Kolloquiums (18.10.2012):

- schon bei geringen Pegeln (z.T. auch deutlich unter standardisierten Werten der Hörschwelle) können unangenehme und bedrückende Empfindungen ausgelöst werden.

- mit zunehmender Konzentration auf den Bereich tiefer Frequenzen ist eine zunehmende negative Wirkung bei Betroffenen festzustellen.

- Synchronisation der Stimuli in den Hörnerven beeinflussen die Gehirnaktivität.

- Epilepsie wird ebenfalls von Synchronität von Nervenaktivität begleitet.

- Ein stark fluktuierendes Geräusch ruft eine stärkere Empfindung hervor als ein energetisch gleich starkes aber gleichmäßiges Geräusch.

- Neurologische Beeinflussung durch tieffrequente und synchronisierte (pulsierende) Schallereignisse lassen sich deutlich im EEG nachweisen.

- Im Lärmschutz ist dem Problem ” Tieffrequenter Lärm” verstärkt Beachtung zu zollen, da durch manche Lärmschutzmaßnahme das Problem sogar verstärkt werden kann.

- Lärminduzierte Schlafstörungen

Schlafstörungen können als das Hauptbeschwerdebild der Windturbinenerkrankung angesehen werden. Diese sind alleine geeignet, vielerlei Sekundärerkrankungen nach sich zu ziehen. Nissenbaum et. al. konnten 2011 zeigen, dass Schlafstörungen als eines der Leitsymptome betroffener Anwohner auch in Abständen von weit über 1000m regelmäßig nachzuweisen waren.

Die WHO hat auf Grund der Wirkung von Lärm auf den Schlaf in den „Night Noise Guidelines“ [xiii] Grenzwertempfehlungen veröffentlicht. Hier wird deutlich, dass schon ab 30-40 dB(A) Schlafstörungen auftreten:

“a number of effects on sleep are observed from this range: body movements, awakening, self-reported sleep disturbance, arousals. The intensity of the effect depends on the nature of the source and the number of events. Vulnerable groups (for example children, the chronically ill and the elderly) are more susceptible.”

Sogar das Bayrische Landesamt für Umwelt betont in seiner Informationsschrift 2012 „Lärm – Hören, Messen und Bewerten“, für Schallereignisse > 25 dB(A):

„die Erholsamkeit des Schlafes wird häufig bereits bei Dauerschallpegeln ab 25 – 30 dB(A) als gestört empfunden“

(2012 Bayr. Landesamt für Umwelt und Lärm – Hören, Messen und Bewerten)

Eigene Patientenbefragungen des Bad Orber Ärzteteams aus Gebieten mit neu installierten Windkraftwerken (Schöneck, Ulrichstein, Birstein, Schlüchtern, Soonwald) bestätigen dies in eindrucksvoller Weise.

(4) Medizinische Ableitung der notwendigen Mindestabstände

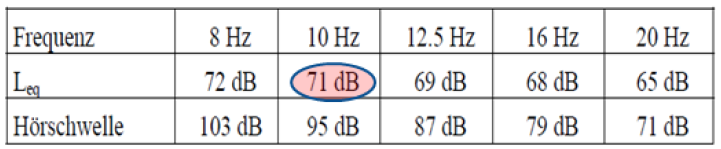

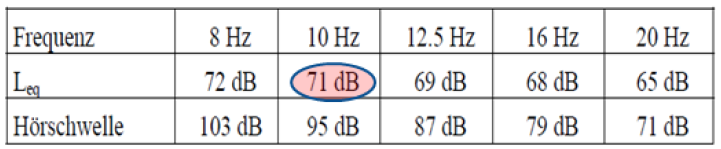

- Berechnung für Infraschall (10Hz)

Gegeben sei der Schallpegel von 71dB in 250m Entfernung von einer 1MW-Anlage bei 15m/sec Windgeschwindigkeit (bei geringerem Wind sinkt dieser Wert, bei den heutigen Anlagen mit 3-5MW steigt er).

Infraschallpegel, ermittelt in 250m Abstand von einer 1MW-Windkraftanlage bei Windgeschwindigkeit von 15 m/s.

Pro Abstandsverdoppelung sinkt der Schallpegel um 6dB, bei ungünstigen Wetterlagen und Geländeformationen nur um 3dB ab 200m.

Bei mehreren Anlagen wird der Schall je Anlagenpaar um3 dB verstärkt.

Daraus folgt, dass für 10Hz und einer Wahrnehmungsschwelle (OHC) von 60dB Infraschall gerade nicht mehr körperlich verarbeitet werden muss in einer Entfernung von:

- 1km – bei einer Anlage

- 3km – bei 8 Anlagen

- >4km – bei Impulshaltigkeit und / oder ungünstigen Umfeldbedingungen (Bergland, Inversion).

Fazit

Der gesetzlich verankerte Immissionsschutz mit seinen zugehörigen Verordnungen und Normen führt durch das Ausblenden von Infraschall und die Unterbewertung von niederfrequentem Schall zu einer generellen Zunahme dieser Lärmanteile, da Schallquellen auf Grund dieser Gesetzeslage konstruiert und gedämmt werden.

Zudem verweisen staatliche Organisationen und Ämter und in deren Folge auch die Rechtsprechung unaufhörlich auf diese veralteten Normen, so dass eine Berücksichtigung der neuen medizinischen Erkenntnisse nicht erfolgt. Lärmschutzmaßnahmen konstruktiver und gesetzlicher Natur greifen nicht, sofern wesentliche gesundheitsgefährdende Lärmanteile nicht gemessen und bewertet werden. Diese sind:

- niederfrequente und Infraschallemissionen als direkt krankheitsfördernde Ursache und

- Periodizität und Impulshaltigkeit auch bei unterschwelligen Lärmereignissen sowie

- Dauerhaftigkeit und Unausweichlichkeit als indirekt krankheitsfördernde Ursache als Folge einer chronisch-psychischen Verarbeitungssituation.

Staatlicher Gesundheitsschutz und Risikovorsorge muss so lange von einer Schädigungsmöglichkeit ausgehen, wie nicht schlüssig bewiesen ist, dass niederfrequenter und Infraschall in den derzeit zulässigen Abstandregeln nicht zu Gesundheitsschäden führen kann.

Die geplante massive Zunahme von Windkraftanlagen in der Nähe menschlicher Behausungen, ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen derart platziert, darf ohne ausreichenden Sicherheitsabstand nicht mehr zugelassen werden.

Zunehmend kritische juristische Beurteilung der Genehmigungspraxis und weitere Bestätigung kritischer medizinischer Forschungsergebnisse wird zu ausreichend belastbarer Evidenz führen, die derzeit gültigen Lärmverordnungen außer Kraft zu setzen. Dies wird bei Fortsetzung der derzeitigen grenzwertigen Genehmigungen zu einer nachträglich umfangreichen Stilllegung einst genehmigter Anlagen führen mit desaströsen Folgen für die Natur und die finanzielle Situation der Kommunen. Eine Lawine von Schadensersatzforderungen wird die ursprünglich schön gerechnete Investitionsrechnung der Betreiber in einem anderen Licht erscheinen lassen. Anlagen werden nach Stilllegung nicht zurückgebaut werden. Anblick und Schaden an der Natur bleiben.

Vor allem aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen, müssen folgende Forderungen aufgestellt werden:

Die Kraft der Vernunft legt nahe,

- Anpassung der Gesetze und Verordnungen an den aktuellen Wissensstand der Medizin (staatliche Pflicht zum Schutze der menschlichen Gesundheit und des menschlichen Lebens; Art.2 Abs.2 S.1 Grundgesetz)

- Das Gleichsetzen und Vermischen von Hörschallgrenze mit der körperlichen Wahrnehmung ist zu unterbinden. Die periodische, unterschwellige und dauerhafte Immissionswirkung vor allem in neurologischen Bereich muss endlich berücksichtigt werden.

- Lärmgrenzwerte sind mit Rücksicht auf die zunehmend niederfrequenteren und chronisch pulsierenden Schallereignisse zu überdenken und um 5dB zu verschärfen. So darf aus medizinischer Sicht der Grenzpegel in reinen Wohngebieten nachts 30dB nicht überschreiten, wenn pulsierende und synchronisierte Schallereignisse die medizinisch-schädigende Wirksamkeit erhöhen.

- In die Ausschlussbedingungen für WKA ist der Mindestabstand zu bewohnten Gebäuden mit mindestens 3 km gemäß Empfehlung international anerkannter Wissenschaftler aufzunehmen.

Quellen:

- [i] MAUSFELD, Prof. Dr. Rainer: Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Psychologie, 2000

- [ii] MØLLER, H., PEDERSEN, S.: Tieffrequenter Lärm von großen Windkraftanlagen – Übersetzung der dänischen Studie, 2010

- [iii] BARTSCH, Dr. Ing. Reinhard: Biologische Wirkung von luftgeleitetem Infraschall, 2007

- [iv] HUBBARD, H. H.,SHEPHERD, K. P., Aeroacoustics of large wind turbines, J. Acoust. Soc. Am., 89 (6), 2495-2508, 1991.

- [v] BORGMANN, Rüdiger, Fachverband Strahlenschutz: Infraschall, 2005

- [vi] KRAHE, Prof. Dr. ing. Detlef: Tieffrequenter Lärm- nicht nur ein physikalische Problem, 2010

- [vii] SCHOLZ, S.: Güte der visuellen und auditiven Geschwindigkeitsdiskriminierung in einer virtuellen Simulationsumgebung. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades im Fachbereich Sicherheitstechnik. Bergischen Universität Wuppertal. S. 117., 2003

- [viii] Bundesumweltamt: Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall. Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen durch unterschiedliche Quellen, 2011

- [ix] Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Windenergie und Infraschall, Tieffrequente Gerausche durch Windenergieanlagen, 2013

- [x] SALT, Prof. Dr. Alec, Ph.D.: Kann Infraschall das menschliche Innenohr beeinflussen, 2012

- [xi] PIERPONT, Nina, MD, PhD: Wind Turbine Syndrome & the Brain, 2010

- [xii] Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé, Psychologische und physiologische Wirkung von Infraschall, 2009

- [xiii] WHO, Night Noise Guidelines, 2009

- [xiv] Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?, 2012

- [xv] KUCK, Dr. Eckhard, Ärzteforum Emissionsschutz: Ableitung medizinisch notwendiger Abstände von WKAs